Das OLG Celle zum Kfz als Fundobjekt und dem „Ansichnehmen“

Über die besondere Beziehung zwischen den Deutschen und ihren Autos lässt sich viel sagen. Dass die Sehnsucht nach dem eigenen, kleinen Stück Freiheit auf vier Rädern scheinbar auch heute noch bei einzelnen ungebrochen ist, darauf deuten nicht nur die Streitigkeiten um Verkehrsunfälle hin, die deutschlandweit das täglich Brot der Zivilgerichte sind. Das Berufungsverfahren vor dem OLG Celle hingegen beleuchtet gänzlich andere, nicht weniger prüfungsrelevante Rechtsfragen zum Thema Auto. Erläuterungen darüber, wann ein Auto als Fundobjekt in Betracht kommt und wie sich in diesem Fall das „Ansichnehmen“ zu gestalten hat, trifft das OLG Celle nun (Urt. v. 26.02.2025, Az. 14 U 53/24).

I. Sachverhalt und erstinstanzliches Urteil

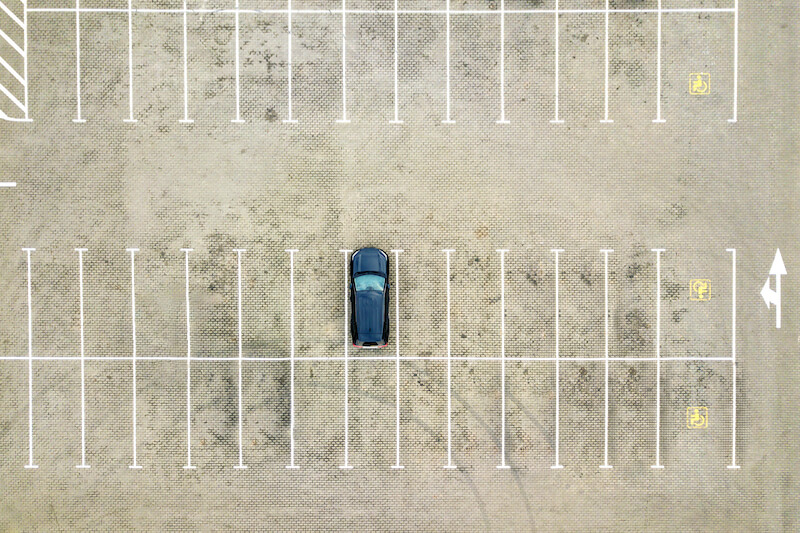

Der Sachverhalt klingt zunächst kurios, betrifft aber äußerst klausurrelevante Fragen des Sachenrechts. Dem späteren Beklagten hatte es ein Audi Q8 angetan. Der verschlossene, äußerlich intakte Wagen stand schon mindestens zwölf Tage ordnungsgemäß abgestellt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand in einem Industriegebiet nahe einer Autobahn, als der Beklagte die zuständige Fundbehörde auf den Pkw hinwies. Prompt machte er gegenüber der Behörde Eigentumsansprüche an dem Fahrzeug geltend, welche er auf das Fundrecht stützte.

Es verstrichen knapp drei Monate, bis die Behörde das Fahrzeug auf ihren Betriebshof abschleppte, weil sich bei die behördlichen Ermittlungen zwar eine GmbH als Fahrzeughalterin ermitteln ließ, aber alle Zustellversuche an ihren Geschäftsführer erfolglos blieben. Währenddessen forderte der Beklagte weiterhin die Herausgabe des Fahrzeugs. Weil die Behörde für ihr weiteres Vorgehen auf eine gerichtliche Entscheidung über die Eigentümerstellung angewiesen war, erhob sie negative Feststellungsklage. Die klagende Behörde beantragte festzustellen, dass sie gegenüber dem Beklagten nicht verpflichtet ist, den Audi herauszugeben.

Das erstinstanzlich zuständige LG Verden wies die Klage noch ab, weil sie den Beklagten als Eigentümer des Kfz ansah. Hierbei hatte das Gericht der Beklagtenvortrag überzeugt, es handele sich um eine verlorene Sache, weil die Klägerin (Behörde) über einen langen Zeitraum nicht in der Lage sei, vorzutragen, wer der Eigentümer des Fahrzeuges gewesen sein soll und der Audi in dieser Zeit offensichtlich auch von niemandem vermisst wurde. Nach § 965 I BGB reiche auch bei großen, schweren und unhandlichen Sachen ein „Ansichnehmen“, wobei es nicht darauf ankäme, ob derjenige das Kfz auch öffnen oder verschließen könne.

II. Entscheidung des OLG Celle

Der 14. Senat des OLG Celle sah das Ganze völlig anders. Auf die Berufung der Behörde hatte die Klage Erfolg, weil die Klägerin (Behörde) zur Herausgabe des Pkw an den Beklagten nach § 985 BGB nicht verpflichtet sei. Der Beklagte sei entgegen seiner Auffassung nicht Eigentümer nach § 973 I BGB geworden, weil das Auto schon keine verlorene Sache nach § 965 BGB sei.

Wann ist eine Sache verloren?

Zur Erinnerung: Nach der Norm ist eine Sache verloren, wenn sie besitz- aber nicht herrenlos ist. Die erforderliche Besitzlosigkeit sah das Gericht als deutlich problematischer an als noch ihre Vorinstanz: Zwar spreche für die Besitzlosigkeit, dass das Fahrzeug mindestens zwölf Tage, mithin schon eine längere Zeit, in einem Industriegebiet gestanden habe. Jedoch sei das Fahrzeug weder als vermisst oder gestohlen noch als unterschlagen gemeldet worden. Auch der Umstand, dass der letzte Besitzer sich bis heute nicht mehr gemeldet habe, erlaube keinen zuverlässigen Schluss auf eine im Zeitpunkt des Auffindens vorliegende Besitzaufgabe. Es sei demgegenüber schließlich auch denkbar, dass der letzte Besitzer jedenfalls erst nach dem Hinweis des Beklagten an die Behörde davon absah, den Besitz weiter ausüben zu wollen, weil er diesen möglicherweise selbst nicht rechtmäßig erlangt habe. Ob ein Diebstahl vorliegt, stehe jedoch nicht fest, sodass auch kein Anscheinsbeweis für die Besitzaufgabe spreche. Zudem wählte der letzte Besitzer statt einer entlegenen Örtlichkeit einen gut erreichbaren Abstellort, weswegen nicht auszuschließen sei, dass er seinen Besitz am Kfz nicht doch noch ausüben wolle. Im Endeffekt blieb diese Rechtsfrage jedoch offen, weil es nach Ansicht des Gerichts jedenfalls an dem erforderlichen „Ansichnehmen“ i.S.d § 965 I BGB mangele.

Ansichnehmen im Rechtssinne

Da es sich bei dem „Ansichnehmen“ als bloßes „Inbesitznehmen“ einen rein tatsächlichen Vorgang bezeichne, könne der Beklagte schon nicht der Finder im Rechtssinne sein. Nach § 965 enthalte der Gesetzeswortlaut nämlich einen Doppeltatbestand: Zum einen bedarf es des „Findens“, also einer sinnlichen Wahrnehmung der verlorenen Sache, zum anderen auch des „Ansichnehmens“. Anders als im üblichen Sprachgebrauch erfordert es nach § 965 I BGB für eine Eigentumserlangung nach § 973 I BGB folglich beide Elemente für einen Fund im Rechtssinne. Das „Inbesitznehmen“, habe seitens des Beklagten zu keiner Zeit stattgefunden, weil er die tatsächliche Sachherrschaft über den Wagen nicht innegehabt habe. Die unmittelbare Inbesitznahme eines Pkw könne beispielsweise durch das Ingangsetzen und Losfahren erfolgen oder aber durch das Verbringen auf den eigenen Grundbesitz mit Hilfe eines Abschleppdienstes erfolgen. Ein mittelbarer Besitz des Beklagten scheide ferner aus, da die klagende Fundbehörde keinen Besitzmittlungswillen nach § 868 BGB zu seinen Gunsten hatte. Dies werde dadurch deutlich, dass die Klägerin ihm zu keiner Zeit bestätigt habe, die Angelegenheit als Fund aufgenommen zu haben oder diese „als Fundsache“ zu betrachten, sondern in der Sache ermittelte, um den Eigentümer zu finden.

Eigentumserwerb nach § 958 BGB

Zuletzt lehnte das Gericht auch eine Eigentumserlangung nach § 958 BGB ab, da der Audi im maßgeblichen Zeitpunkt nicht herrenlos gewesen sei. Die Werthaltigkeit des Wagens und der Umstand, dass er ordnungsgemäß verschlossen gewesen sei, deute darauf hin, dass der Eigentümer das Fahrzeug „auch künftig behalten und nicht wahllos einer potenziellen Aneignung durch Dritte preisgeben wolle“.

III. Fazit

Der Ausspruch „Wer’s findet, darf’s behalten“ ist zwar aus juristischer Sicht nicht zu beanstanden. Die Probleme spielen sich, wie aufgezeigt, viel mehr auf Subsumtionsebene ab. Ob ein taugliches Fundobjekt oder ein „Ansichnehmen“ vorliegt, solltest Du aufmerksam prüfen. Dabei sind sichere Kenntnisse zum Besitz und eine systematische Vorgehensweise ein Muss.

Du möchtest weiterlesen?

Dieser Beitrag steht exklusiv Kunden von Jura Online zur Verfügung.

Paket auswählen